Il Giardino delle piante acquatiche si trova sull’Isola Polvese, nell’area protetta del Parco del Trasimeno. È stato realizzato nel1995 in seguito al recupero della piscina progettata nel 1959 dall’architetto Pietro Porcinai su commissione del conte Citterio. La piscina situata nell’area di una vecchia cava di arenaria abbandonata, è stata scavata interamente nella roccia. La vasca centrale del Giardino delle Piante Acquatiche dell’area protetta del Parco del Trasimeno è ricavato da una vecchia cava laterale detta “ninfeo” in cui cresce una grande varietà di piante acquatiche come ninfee, fior di loto e gigli d’acqua, le cui fioriture è possibile ammirare a partire dalla tarda primavera.

Il Giardino delle piante acquatiche si trova sull’Isola Polvese, nell’area protetta del Parco del Trasimeno. È stato realizzato nel1995 in seguito al recupero della piscina progettata nel 1959 dall’architetto Pietro Porcinai su commissione del conte Citterio. La piscina situata nell’area di una vecchia cava di arenaria abbandonata, è stata scavata interamente nella roccia. La vasca centrale del Giardino delle Piante Acquatiche dell’area protetta del Parco del Trasimeno è ricavato da una vecchia cava laterale detta “ninfeo” in cui cresce una grande varietà di piante acquatiche come ninfee, fior di loto e gigli d’acqua, le cui fioriture è possibile ammirare a partire dalla tarda primavera.

parchi italiani

Parco del Trasimeno: Isola Polvese

Punto di grande interesse dell’area protetta del Parco del Trasimeno è l’Isola Polvese, situata nella parte sud orientale del Trasimeno e con i suoi 70 ettari è la più estesa delle tre isole del lago. L’area protetta dell’Isola Polvese è di particolare interesse naturalistico per la presenza di una lecceta ad alto fusto, un oliveto secolare e un esteso canneto, ideale luogo di sosta e svernamento per un gran numero di uccelli acquatici con la sua ricca e varia biodiversità,. L’isola con le sue numerose testimonianze è anche molto interessante dal punto di vista storico e antropologico.

Punto di grande interesse dell’area protetta del Parco del Trasimeno è l’Isola Polvese, situata nella parte sud orientale del Trasimeno e con i suoi 70 ettari è la più estesa delle tre isole del lago. L’area protetta dell’Isola Polvese è di particolare interesse naturalistico per la presenza di una lecceta ad alto fusto, un oliveto secolare e un esteso canneto, ideale luogo di sosta e svernamento per un gran numero di uccelli acquatici con la sua ricca e varia biodiversità,. L’isola con le sue numerose testimonianze è anche molto interessante dal punto di vista storico e antropologico.

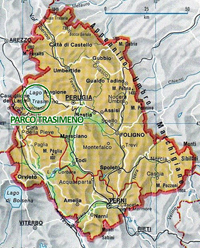

Parco del Trasimeno

Il Parco del Trasimeno è il più grande dei parchi regionali umbri. Si estende per 13.200,00 ettari nella regione Umbria, in provincia di Perugia e interessa i comuni di Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno.

Il Parco del Trasimeno è il più grande dei parchi regionali umbri. Si estende per 13.200,00 ettari nella regione Umbria, in provincia di Perugia e interessa i comuni di Castiglione del Lago, Magione, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno.

Il territorio dell’area protetta del Parco del Trasimeno si estende lungo il perimetro del lago Trasimeno e comprende tre isole: l’Isola Polvese, la più estesa, di proprietà della Provincia di Perugia, che è utilizzata come centro didattico e di studio ambientale; l’Isola Maggiore, la seconda in ordine di grandezza, in cui è un grazioso borgo di pescatori risalente al ‘400; l’Isola Minore, di proprietà privata.

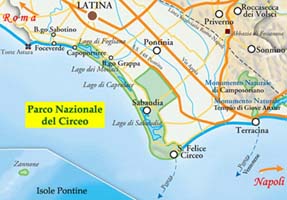

Parco Nazionale del Circeo

Il Parco Nazionale del Circeo si trova lungo la costa tirrenica dei Lazio meridionale, circa 100 km a sud di Roma, nel tratto di litorale compreso tra Anzio e Terracina, il Parco Nazionale del Circeo si estende per circa 8.500 ettari interamente in provincia di Latina nell’ambito dei territori comunali di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e, per la parte insulare dell’Isola di Zannone, Ponza.

Il Parco Nazionale del Circeo si trova lungo la costa tirrenica dei Lazio meridionale, circa 100 km a sud di Roma, nel tratto di litorale compreso tra Anzio e Terracina, il Parco Nazionale del Circeo si estende per circa 8.500 ettari interamente in provincia di Latina nell’ambito dei territori comunali di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e, per la parte insulare dell’Isola di Zannone, Ponza.

Grazie alla sua istituzione, avvenuta quando l’intera area pontina era sottoposta ai radicali interventi di prosciugamento ed appoderamento della Bonifica Integrale, venne evitato il totale disboscamento dell’antica “Selva di Terracina” di cui una piccola porzione risparmiata dal taglio costituì, insieme al Lago di Sabaudia, alla Duna Litoranea ed al Promontorio del Circeo, la prima configurazione territoriale del Parco Nazionale del Circeo che, con vari successivi provvedimenti ha via via modificato la quantità, con variazioni territoriali, e la qualità, con l’istituzione di Riserve Naturali e con dei riconoscimenti internazionali di valore ambientale, della base territoriale dell’intera area protetta del parco.

Milano Allergy Free: a Milano parchi anallergici a prova di starnuto

Naso sensibile per almeno 100 mila bimbi milanesi allergici e per 450 mila cittadini che soffrono di riniti e asma di stagione. Per farli respirare, Milano si colora di verde a prova di starnuto. A una settimana dall’inizio della primavera e in vista dell’Expo del 2015, l’assessorato alla Salute del Comune e l’Onlus Fisma (Fondazione internazionale per le scienze mediche e allergologiche) lanciano il progetto ‘Milano Allergy Free – Dona una pianta anallergica a Milano’. “Una novita’ assoluta non solo a livello italiano, ma anche europeo”, assicura Palazzo Marino, perché parchi di questo tipo sono “rarissimi in tutto il mondo”.

Naso sensibile per almeno 100 mila bimbi milanesi allergici e per 450 mila cittadini che soffrono di riniti e asma di stagione. Per farli respirare, Milano si colora di verde a prova di starnuto. A una settimana dall’inizio della primavera e in vista dell’Expo del 2015, l’assessorato alla Salute del Comune e l’Onlus Fisma (Fondazione internazionale per le scienze mediche e allergologiche) lanciano il progetto ‘Milano Allergy Free – Dona una pianta anallergica a Milano’. “Una novita’ assoluta non solo a livello italiano, ma anche europeo”, assicura Palazzo Marino, perché parchi di questo tipo sono “rarissimi in tutto il mondo”.

“Chiedo ai cittadini di Milano di darmi una mano a realizzare tanti ‘Giardini della salute’, piccoli siti verdi di piante non allergeniche – è l’appello dell’assessore alla Salute Giampaolo Landi di Chiavenna.

Parco dell’Etna -parte terza-

L’universo vegetale dell’Etna si presenta caratterizzato da un insieme di fattori tra i quali ha un ruolo predominante la natura vulcanica della montagna. La flora del Parco dell’Etna, estremamente varia e ricca, condiziona il paesaggio offrendo continui e repentini mutamenti; ciò dipende dalla diversa compattezza e dal continuo rimaneggiamento del substrato ad opera delle colate laviche che si succedono nel tempo, nonché dal variare delle temperature e delle precipitazioni in relazione all’altitudine ed all’esposizione dei versanti. Partendo dai piani di altitudini più basse, dove un tempo erano le foreste di leccio, ora si trovano vigneti, noccioleti, boschi di querce, pometi e castagni. Intorno ed anche oltre i 2.000 metri troviamo il faggio che, in Sicilia, raggiunge il suo limite meridionale e la betulla che è considerata dalla maggior parte degli autori un’entità endemica.

L’universo vegetale dell’Etna si presenta caratterizzato da un insieme di fattori tra i quali ha un ruolo predominante la natura vulcanica della montagna. La flora del Parco dell’Etna, estremamente varia e ricca, condiziona il paesaggio offrendo continui e repentini mutamenti; ciò dipende dalla diversa compattezza e dal continuo rimaneggiamento del substrato ad opera delle colate laviche che si succedono nel tempo, nonché dal variare delle temperature e delle precipitazioni in relazione all’altitudine ed all’esposizione dei versanti. Partendo dai piani di altitudini più basse, dove un tempo erano le foreste di leccio, ora si trovano vigneti, noccioleti, boschi di querce, pometi e castagni. Intorno ed anche oltre i 2.000 metri troviamo il faggio che, in Sicilia, raggiunge il suo limite meridionale e la betulla che è considerata dalla maggior parte degli autori un’entità endemica.

Parchi senza fumo: Milano come New York per migliorare la qualità dell’aria

La guerra allo smog passa anche dall’alt alle ‘bionde’. Ne è convinto l’assessore alla Salute del Comune di Milano Giampaolo Landi di Chiavenna, che propone di imitare New York sul divieto di fumo nei parchi pubblici. “Inseriamo la lotta al fumo nella battaglia contro il Pm10 – esorta l’assessore – perché sigarette e particolato atmosferico sono, insieme, il più micidiale mix per i bronchi“. Infatti “il fumo passivo, ad alte concentrazioni, potenzia l’effetto nocivo del Pm10 ed è un inquinante in piena regola. Metterlo al bando dai parchi cittadini è un buon inizio per dedicarci zone della città protette, salubri e sane“.

Parco dell’Etna -parte seconda-

L’Etna rappresenta una speciale “finestra astenosferica” causata dal processo di convergenza litosferica tra l’Africa e l’Eurasia e la sua evoluzione strutturale e profondamente legata alla geodinamica del bacino del Mediterraneo. Con i suoi 135 km di perimetro, si è sviluppata, modificata, distrutta e ricostruita attraverso una molteplicità di eventi geologici che si sono succeduti nel corso di molte decine di migliaia di anni. L’inizio dell’affascinante storia dell’Etna è del Pleistocene medio-inferiore: 570000-600.000 anni fa, quando hanno avuto luogo le prime manifestazioni eruttive. In quel tempo, l’area nella quale siamo soliti vedere gli abitati di Acicastello, Acitrezza, Ficarazzi era occupata da un ampio golfo marino interessato da un’intensa attività vulcanica sottomarina.

L’Etna rappresenta una speciale “finestra astenosferica” causata dal processo di convergenza litosferica tra l’Africa e l’Eurasia e la sua evoluzione strutturale e profondamente legata alla geodinamica del bacino del Mediterraneo. Con i suoi 135 km di perimetro, si è sviluppata, modificata, distrutta e ricostruita attraverso una molteplicità di eventi geologici che si sono succeduti nel corso di molte decine di migliaia di anni. L’inizio dell’affascinante storia dell’Etna è del Pleistocene medio-inferiore: 570000-600.000 anni fa, quando hanno avuto luogo le prime manifestazioni eruttive. In quel tempo, l’area nella quale siamo soliti vedere gli abitati di Acicastello, Acitrezza, Ficarazzi era occupata da un ampio golfo marino interessato da un’intensa attività vulcanica sottomarina.

Parco dell’Etna -parte prima-

L’idea di costituire il Parco dell’Etna, per proteggere la biodiversità di un ambiente naturale straordinario ed unico in Europa, nacque nel corso degli anni ’60, da un’iniziativa sostenuta dal prof. Valerio Giacomini e da un piccolo gruppo di studiosi ed appassionati. Dopo accesi dibattiti e violente polemiche, dopo differimenti e ritardi durati oltre un decennio, ma soprattutto dopo le manifestazioni del movimento conservazionista culminate con la marcia allo Zingaro del 18 maggio 1980, l’Assemblea Regionale Siciliana vara il 6 maggio 1981 la Legge n. 98 che prevede l’istituzione di 19 riserve e la nascita di 3 parchi naturali: l’Etna, i Nebrodi e le Madonie, segnando in questo modo l’inizio della via siciliana ai parchi e della tutela dell’ambiente e della biodiversità nell’isola. Con tale legge quadro, la regione Sicilia, decise di avviare un’azione organica di tutela del territorio.

L’idea di costituire il Parco dell’Etna, per proteggere la biodiversità di un ambiente naturale straordinario ed unico in Europa, nacque nel corso degli anni ’60, da un’iniziativa sostenuta dal prof. Valerio Giacomini e da un piccolo gruppo di studiosi ed appassionati. Dopo accesi dibattiti e violente polemiche, dopo differimenti e ritardi durati oltre un decennio, ma soprattutto dopo le manifestazioni del movimento conservazionista culminate con la marcia allo Zingaro del 18 maggio 1980, l’Assemblea Regionale Siciliana vara il 6 maggio 1981 la Legge n. 98 che prevede l’istituzione di 19 riserve e la nascita di 3 parchi naturali: l’Etna, i Nebrodi e le Madonie, segnando in questo modo l’inizio della via siciliana ai parchi e della tutela dell’ambiente e della biodiversità nell’isola. Con tale legge quadro, la regione Sicilia, decise di avviare un’azione organica di tutela del territorio.

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia -parte quinta-

La vegetazione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia è caratterizzata da quattro ambienti principali: la costa rocciosa, che risulta colonizzata sino a pochi metri dal mare dal finocchio, dalla carota selvatica, dall’elicriso e dagli argentei arbusti della barba di Giove, mentre più nell’interno crescono i ginepri ed infine i sempreverdi arbusti della macchia; la macchia mediterranea (la cui pianta dominante è il leccio) che è la formazione vegetale più rappresentativa del Promontorio. Nel Parco Archeologico di Baratti e Populonia il bosco misto è costituito da specie vegetali relegate in valli fresche ed umide, dove sono presenti anche il castagno, la ginestra dei carbonai, l’agrifoglio e l’alloro, tipici di ambienti montani ed atlantici; gli incolti e le radure, colonizzati da numerose specie di piante erbacee come la spina bianca, l’erba viperina, il verbasco nero, il cardo scolino, la cicoria, il fior d’oro che, in primavera, con le loro copiose fioriture, adornano i fianchi scoperti delle colline con pennellate di colore che variano dal rosa, al celeste, al giallo.

La vegetazione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia è caratterizzata da quattro ambienti principali: la costa rocciosa, che risulta colonizzata sino a pochi metri dal mare dal finocchio, dalla carota selvatica, dall’elicriso e dagli argentei arbusti della barba di Giove, mentre più nell’interno crescono i ginepri ed infine i sempreverdi arbusti della macchia; la macchia mediterranea (la cui pianta dominante è il leccio) che è la formazione vegetale più rappresentativa del Promontorio. Nel Parco Archeologico di Baratti e Populonia il bosco misto è costituito da specie vegetali relegate in valli fresche ed umide, dove sono presenti anche il castagno, la ginestra dei carbonai, l’agrifoglio e l’alloro, tipici di ambienti montani ed atlantici; gli incolti e le radure, colonizzati da numerose specie di piante erbacee come la spina bianca, l’erba viperina, il verbasco nero, il cardo scolino, la cicoria, il fior d’oro che, in primavera, con le loro copiose fioriture, adornano i fianchi scoperti delle colline con pennellate di colore che variano dal rosa, al celeste, al giallo.