Il Parco di Baratti e Populonia, nella sua dimensione attuale è il frutto degli scavi archeologici condotti negli anni passati dalla Soprintendenza Archeologica e, tra il 1996 ed il 1998, dalla Società Parchi Val di Cornia.

Il Parco di Baratti e Populonia, nella sua dimensione attuale è il frutto degli scavi archeologici condotti negli anni passati dalla Soprintendenza Archeologica e, tra il 1996 ed il 1998, dalla Società Parchi Val di Cornia.

Tra le più note città Etrusche, Populonia si affermò, a partire dall’età del ferro (IX secolo a.C.), come punto di approdo e luogo strategico di incontro tra le rotte tirreniche che collegavano la Sardegna con la Corsica e l’Etruria, esercitando allo stesso tempo un controllo sui giacimenti minerari del campigliese, attualmente visitabili nel Parco Archeominerario di San Silvestro.Tra il VI ed il IV secolo a.C., Populonia divenne il principale centro siderurgico del Mediterraneo nella lavorazione dell’ematite, minerale di cui l’Isola d’Elba, situata proprio di fronte a Populonia, era ricca. Populonia si articolava in una una città bassa e una città alta, cioè in una zona incentrata sul porto sulle attività metallurgiche (situata al di fuori del circuito murario), e in un’Acropoli, con le abitazioni e i templi, sulla sommità del promontorio.

Aree Protette e Parchi

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia -parte terza-

Gli scavi del Parco Archeologico di Baratti e Populonia non hanno ancora oggi portato in luce l’abitato dei secoli V-III a.C. fatta eccezione per i due circuiti murari: il più antico, del V secolo a.C., cioncava la sommità del promontorio con una possente muraglia in opera poligonale, mentre, quello del IV-III secolo a.C. è di dimensioni assai maggiori e arriva a comprendere l’intera acropoli e buona parte dell’abitato che, in questo periodo, si doveva essere esteso anche lungo le pendici del rilievo principale. Sembra che questa importate muratura andasse a segnare i limiti della città abitata lasciando fuori i quartieri industriali e le necropoli.

Gli scavi del Parco Archeologico di Baratti e Populonia non hanno ancora oggi portato in luce l’abitato dei secoli V-III a.C. fatta eccezione per i due circuiti murari: il più antico, del V secolo a.C., cioncava la sommità del promontorio con una possente muraglia in opera poligonale, mentre, quello del IV-III secolo a.C. è di dimensioni assai maggiori e arriva a comprendere l’intera acropoli e buona parte dell’abitato che, in questo periodo, si doveva essere esteso anche lungo le pendici del rilievo principale. Sembra che questa importate muratura andasse a segnare i limiti della città abitata lasciando fuori i quartieri industriali e le necropoli.

Della conquista romana di Populonia si conosce assai poco dalle fonti, ma è certo che orami nel II secolo a.C. l’antica città etrusca fosse ormai nell’orbita politica di Roma.

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia -parte prima-

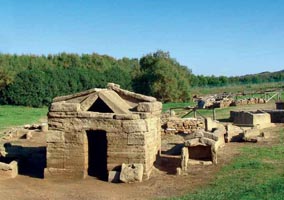

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia si trova nel comune di Piombino in provincia di Livorno e si estende per circa 80 ettari tra le pendici del promontorio di Piombino e la costa sul golfo di Baratti, dove sorgeva la città etrusca e romana di Populonia, nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro. Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia comprende una parte significativa dell’abitato etrusco e romano di Populonia, con le sue vaste necropoli, le cave di calcarenite ed i quartieri industriali in cui si lavorava il minerale di ematite, proveniente dai giacimenti dell’isola d’Elba, per ricavare lingotti di ferro. Il parco è articolato in diverse aree di visita che permettono di cogliere la trasformazione del paesaggio nel corso dei secoli.

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia si trova nel comune di Piombino in provincia di Livorno e si estende per circa 80 ettari tra le pendici del promontorio di Piombino e la costa sul golfo di Baratti, dove sorgeva la città etrusca e romana di Populonia, nota fin dall’antichità per l’intensa attività metallurgica legata alla produzione del ferro. Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia comprende una parte significativa dell’abitato etrusco e romano di Populonia, con le sue vaste necropoli, le cave di calcarenite ed i quartieri industriali in cui si lavorava il minerale di ematite, proveniente dai giacimenti dell’isola d’Elba, per ricavare lingotti di ferro. Il parco è articolato in diverse aree di visita che permettono di cogliere la trasformazione del paesaggio nel corso dei secoli.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise -parte quinta-

Con attente osservazioni durante le vostre escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise potreste trovare i loro segni di presenza; infatti sia il cervo che il capriolo lasciano evidenti scortecciature su giovani alberi sfregando i propri palchi, ovviamente ad altezze diverse.

Con attente osservazioni durante le vostre escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise potreste trovare i loro segni di presenza; infatti sia il cervo che il capriolo lasciano evidenti scortecciature su giovani alberi sfregando i propri palchi, ovviamente ad altezze diverse.

La lince (Linx linx) è un animale misterioso presente nel Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise nelle zone più selvagge ed impervie. Le caratteristiche peculiari della lince sono: orecchie dritte con ciuffi di peli neri e la coda corta con la punta nera.

La lince è un animale solitario e territoriale, caccia le proprie prede all’agguato e all’avvicinamento, prediligendo lepri, volpi, e cuccioli di cervo e capriolo oltre a topi, altri piccoli roditori, uccelli ed invertebrati.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise -parte quarta-

L’animale più famoso, simbolo stesso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). Inconfondibile per le sue dimensioni, il suo peso può superare i due quintali, è un animale dal comportamento pigro, solitario e tranquillo; prevalentemente onnivoro si adatta a ciò che offrono l’ambiente e le diverse stagioni: frutta, bacche, erba, insetti, miele, piante, radici, carogne. L’orso vive nelle foreste ma frequenta anche le praterie di alta quota al limite del bosco. Non risulta molto facile l’avvistamento mentre è sicuramente più semplice incontrare i segni della sua presenza, come le caratteristiche orme ben evidenti sul fango o sulla neve, oppure le grosse pietre rivoltate che l’orso sposta per mangiare gli insetti che vi abitano sotto.

L’animale più famoso, simbolo stesso del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è l’orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). Inconfondibile per le sue dimensioni, il suo peso può superare i due quintali, è un animale dal comportamento pigro, solitario e tranquillo; prevalentemente onnivoro si adatta a ciò che offrono l’ambiente e le diverse stagioni: frutta, bacche, erba, insetti, miele, piante, radici, carogne. L’orso vive nelle foreste ma frequenta anche le praterie di alta quota al limite del bosco. Non risulta molto facile l’avvistamento mentre è sicuramente più semplice incontrare i segni della sua presenza, come le caratteristiche orme ben evidenti sul fango o sulla neve, oppure le grosse pietre rivoltate che l’orso sposta per mangiare gli insetti che vi abitano sotto.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise -parte terza-

Oltre il limite delle foreste del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si incontrano il ginepro nano (Juniperus communis nana), di forma prostrata, e relitti della brughiera nordica come il mirtillo (Vaccinium myrtillus) e l’uva ursina (ArctostaphyIos uva-ursl), che rivelano la presenza, in tempi passati, di uno strato superiore di vegetazione a conifere.

Oltre il limite delle foreste del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si incontrano il ginepro nano (Juniperus communis nana), di forma prostrata, e relitti della brughiera nordica come il mirtillo (Vaccinium myrtillus) e l’uva ursina (ArctostaphyIos uva-ursl), che rivelano la presenza, in tempi passati, di uno strato superiore di vegetazione a conifere.

Le praterie di altitudine, che insieme a prati e radure ricoprono oltre il 30% della superficie complessiva del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sono tipiche della parte alta delle montagne e. occupano creste e sommità intorno ai 1.900-2.000 metri di quota. Qui la vegetazione è composta prevalentemente da diverse specie di Graminacee e Ciperacee cui si accompagnano nella bella stagione la genziana maggiore e tantissime altre specie: genziane, genzianelle, primule, ciclamini, viole, anemoni, scilie, gigli, orchidee, sassifraghe, ranuncoli, asperule, dentarie, ofridi, ellebori, epatiche.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise -parte seconda-

Lungo i versanti e le valli del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si possono ammirare le impronte delle glaciazioni che hanno lasciato ai nostri giorni circhi glaciali, morene e massi erratici sui Monti della Meta, sul Marsicano e sul Greco. La morfologia del territorio è molto complessa ed elaborata, per cui nel contesto dei rilievi montuosi si aprono ampi altipiani come la distesa di Pescasseroli o suggestivi pianori carsici come quello delle “Forme” in comune di Pizzone e quello di “Campitelli” in comune di Alfedena, incassati nella ripida cordigliera delle Mainarde. Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si estende la Camosciara molto simile, nell’aspetto e nella struttura, alle montagne dolomitiche, che racchiude nel proprio contesto la zona di Riserva Integrale.

Lungo i versanti e le valli del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si possono ammirare le impronte delle glaciazioni che hanno lasciato ai nostri giorni circhi glaciali, morene e massi erratici sui Monti della Meta, sul Marsicano e sul Greco. La morfologia del territorio è molto complessa ed elaborata, per cui nel contesto dei rilievi montuosi si aprono ampi altipiani come la distesa di Pescasseroli o suggestivi pianori carsici come quello delle “Forme” in comune di Pizzone e quello di “Campitelli” in comune di Alfedena, incassati nella ripida cordigliera delle Mainarde. Nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise si estende la Camosciara molto simile, nell’aspetto e nella struttura, alle montagne dolomitiche, che racchiude nel proprio contesto la zona di Riserva Integrale.

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise -parte prima-

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato istituito l’11 settembre 1922 ed è stato riconosciuto ufficialmente l’11 gennaio 1923.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è stato istituito l’11 settembre 1922 ed è stato riconosciuto ufficialmente l’11 gennaio 1923.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è il più antico dei parchi della montagna appenninica ha avuto un ruolo fondamentale nella conservazione di alcune delle specie più importanti della grande fauna italiana: orso bruno marsicano, camoscio d’Abruzzo e lupo. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è coperto per due terzi da faggete, una delle maggiori estensioni continue di tutto l’Appennino, che permettono la presenza di molte specie di animali volatili come il picchio di Lilford. Sono state reintrodotte nel parco alcune specie animali come il cervo e il capriolo che, assieme al ritorno del cinghiale hanno permesso la ricostituzione delle catene alimentari originarie che permettono ai grandi predatori di sopravvivere.

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano -parte seconda-

L’Appennino Tosco-Emiliano è stato una formidabile cerniera tra il Nord padano, la penisola e il mare di Luni. Ed è proprio andando a sollevare il velo della cultura materiale ancora ben viva e presente a cavallo della terra toscana e quella emiliana, che è possibile percepire che cosa unisce oggi i popoli residenti nel Parco Nazionale, riconoscere a tavola quali sono stati i travasi secolari in termini di enogastronomia e di tradizioni. Componenti cardine di questa tavola sono la “cultura del Parmigiano-Reggiano” di montagna per il versante emiliano, la “cultura del castagno” ampiamente rappresentata nei versanti di Garfagnana e Lunigiana, e la “cultura del testo”, il disco piatto utilizzato per la cottura sul fuoco che caratterizza la cucina appenninica dell’alta Toscana.

L’Appennino Tosco-Emiliano è stato una formidabile cerniera tra il Nord padano, la penisola e il mare di Luni. Ed è proprio andando a sollevare il velo della cultura materiale ancora ben viva e presente a cavallo della terra toscana e quella emiliana, che è possibile percepire che cosa unisce oggi i popoli residenti nel Parco Nazionale, riconoscere a tavola quali sono stati i travasi secolari in termini di enogastronomia e di tradizioni. Componenti cardine di questa tavola sono la “cultura del Parmigiano-Reggiano” di montagna per il versante emiliano, la “cultura del castagno” ampiamente rappresentata nei versanti di Garfagnana e Lunigiana, e la “cultura del testo”, il disco piatto utilizzato per la cottura sul fuoco che caratterizza la cucina appenninica dell’alta Toscana.

Una conferma della straordinaria ricchezza di prodotti agroalimentari di qualità in questo territorio è rappresentata dall’elenco di prodotti a marchio DOP e IGP, di valore nazionale ed europeo, dei prodotti agroalimentari tradizionali e dai Presidi Slow Food.

Tra i funghi presenti nel Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano il più noto è il Porcino (Boletus edulis) che cresce nei boschi cedui a fine estate e in autunno, essiccati o freschi, entrano a far parte di tutti i menu tradizionali di montagna.

Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano -parte prima-

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è il più recente tra i parchi nazionali italiani: è stato infatti istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 21 maggio 2001 e comprende due parchi regionali e quattro riserve naturali statali.

Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è il più recente tra i parchi nazionali italiani: è stato infatti istituito con decreto del Presidente della Repubblica il 21 maggio 2001 e comprende due parchi regionali e quattro riserve naturali statali.

Il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano si trova a cavallo tra la Regione Toscana ed Emilia Romagna, comprende le porzioni di crinale appenninico delle province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio Emilia tra le valli del Dolo, dell’Asta, del Secchia, dell’Enza, del Cedra, del Bratica e del Parma sul versante emiliano e per la Toscana tra le valli del Taverone e del Rosaro.

Il territorio del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano interessa una superficie di 26.149 ettari, comprende i passi della Cisa e delle Forbici, i crinali boscosi che separano la Toscana dall’Emilia e lasciano il posto a un ambiente di vera montagna. Le vette dell’Alpe di Succiso, del Monte Prado e del Monte Cusna superano i 2000 metri, le foreste lasciano il posto alle rocce, ai laghi e alle praterie d’alta quota. Più in basso, sul versante emiliano, l’arcigna Pietra di Bismantova domina il paesaggio con le sue pareti verticali.