Al confine tra Lazio e Toscana, in provincia di Viterbo, proprio sotto Pitigliano e sopra Farnese, adiacente alla media valle del fiume Fiora, poco distante dal lago di Bolsena, si trova una delle aree protette più selvagge, interessanti e meno conosciute del Lazio.

Al confine tra Lazio e Toscana, in provincia di Viterbo, proprio sotto Pitigliano e sopra Farnese, adiacente alla media valle del fiume Fiora, poco distante dal lago di Bolsena, si trova una delle aree protette più selvagge, interessanti e meno conosciute del Lazio.

L’area protetta della Riserva Naturale Selva del Lamone è stata istituita con una legge regionale del 1994 e si estende per quasi duemila ettari nel territorio del comune di Farnese in provincia di Viterbo, che ne è l’ente gestore.

La Selva del Lamone è un bosco di querce fitto ed isolato che sorge su un territorio collinare di natura vulcanica lontano dai grandi centri abitati. Un’oasi di pace al confine tra Lazio e Toscana dove flora e fauna conservano intatte la biodiversità del territorio, tra colate laviche e resti di insediamenti preistorici.

L’area protetta della Riserva Naturale Selva del Lamone si trova tra i Monti Vulsini e il Monte Amiata, il suo substrato principale è costituito da rocce vulcaniche dal colore che varia dal grigio chiaro al rosso, formatesi con la deposizione e sedimentazione dei prodotti delle eruzioni del vulcano Vulsino, attivo tra gli ottocentomila e i cinquantamila anni fa.

Natura e Animali

I butteri

Buttero deriva dal greco “boùtoros” (chi punge i buoi) è una sorta di custode di cavalli e buoi selvatici che in Italia troviamo in aree protette dell’Agro Pontino, della Campagna Romana, della Maremma di Lazio e Toscana.

Buttero deriva dal greco “boùtoros” (chi punge i buoi) è una sorta di custode di cavalli e buoi selvatici che in Italia troviamo in aree protette dell’Agro Pontino, della Campagna Romana, della Maremma di Lazio e Toscana.

Il mestiere del buttero era fino agli anni 1930 un mestiere importante e ambito ma oggi è praticato da poche persone e principalmente in aree protette di parchi e riserve statali e riserve regionali d’Italia. Il mestiere del buttero è legato al territorio selvaggio di aree protette specialmente acquitrinose dove la biodiversità si conserva intatta per favorire il pascolo libero di cavalli e bovini.

L’abbigliamento tradizionale del buttero comprende calzoni di fustagno, cosciali, giacca di velluto, cappello a falde larghe, pastrano e “mazzarella”, un bastone usato per stimolare cavalli e buoi.

I butteri dell’Agro Pontino

I butteri delle aree protette dell’Agro Pontino, della Campagna Romana e della Maremma di Lazio e Toscana usano delle selle dette “bardella”, “scafarda” e “sella col pallino”, tutte selle diverse da quelle che si vedono nei film di cowboy americani.

Alimentazione del gatto – parte seconda

I gatti, a differenza dei cani, preferiscono fare più pasti di piccole quantità in un giorno, possono arrivare a mangiare fino a dieci o quindici volte al dì e preferiscono mangiare in piatti o ciotole poco profonde. I gatti amano avere ampia varietà di scelta di cibi e variare dieta nell’arco della settimana per esempio tra manzo, pollo, o coniglio o pesce. I gatti amano variare la loro dieta ed è bene alternare cibi diversi a seconda del gusto del vostro gatto.

I gatti, a differenza dei cani, preferiscono fare più pasti di piccole quantità in un giorno, possono arrivare a mangiare fino a dieci o quindici volte al dì e preferiscono mangiare in piatti o ciotole poco profonde. I gatti amano avere ampia varietà di scelta di cibi e variare dieta nell’arco della settimana per esempio tra manzo, pollo, o coniglio o pesce. I gatti amano variare la loro dieta ed è bene alternare cibi diversi a seconda del gusto del vostro gatto.

Il gattino

Il gattino ha bisogno di un maggior apporto proteico ed energetico rispetto ad un gatto adulto a causa della crescita e dello sviluppo. La dieta del gattino deve avere un elevato contenuto proteico e lipidico: Anche la gatta in gravidanza e in lattazione necessita di un maggior apporto energetico e proteico, rispetto ad un gatto adulto in condizioni “normali”.

Alimentazione del gatto parte prima

Per mantenere uno stato ottimale di salute i gatti hanno bisogno di almeno cinquanta principi nutritivi al giorno. Se uno di questi principi nutritivi viene a mancare, la salute del gatto inizia a compromettersi. Le esigenze nutritive del gatto dipendono dalla sua età, dallo stato di salute, dal genere sessuale e dalla gravidanza e dall’allattamento. I gatti sono dei carnivori ed hanno bisogno principalmente di proteine e lipidi e in quantità minore di carboidrati, vitamine e minerali.

Per mantenere uno stato ottimale di salute i gatti hanno bisogno di almeno cinquanta principi nutritivi al giorno. Se uno di questi principi nutritivi viene a mancare, la salute del gatto inizia a compromettersi. Le esigenze nutritive del gatto dipendono dalla sua età, dallo stato di salute, dal genere sessuale e dalla gravidanza e dall’allattamento. I gatti sono dei carnivori ed hanno bisogno principalmente di proteine e lipidi e in quantità minore di carboidrati, vitamine e minerali.

Proteine

Le proteine sono formate da catene di aminoacidi che costituiscono la struttura dei tessuti corporei. I gatti non sono in grado di sintetizzare due di questi aminoacidi: la taurina e l’arginina. La taurina si trova solo in proteine animali, la carenza di taurina può causare cecità e problemi cardiaci. Una carenza di arginina può portare ad invecchiamento precoce, eccesso di peso e favorire la sterilità nel maschio.

A.R.F. Corso di dicembre

L’11 e il 12 dicembre 2010 l’A.R.F. (Associazione Recupero Fauna) propone un corso della durata di due giorni sulla “Gestione e Cura dei Principali Animali Domestici Non Convenzionali”, tra i quali menzioniamo i mustelidi, i petauri, i viverridi e i rapaci.

L’11 e il 12 dicembre 2010 l’A.R.F. (Associazione Recupero Fauna) propone un corso della durata di due giorni sulla “Gestione e Cura dei Principali Animali Domestici Non Convenzionali”, tra i quali menzioniamo i mustelidi, i petauri, i viverridi e i rapaci.

Il programma del corso è diviso in due parti. La prima parte vi guiderà al riconoscimento degli animali definiti “domestici non convenzionali”, di solito selvatici, suddividendoli in specie notturne e diurne. Si parlerà di problemi di gestione dell’animale, di problemi dell’atteggiamento del proprietario nei confronti dell’animale e dei problemi comportamentali di un animale domestico non convenzionale, come si comportano i mustelidi, e i petauri e i rapaci?. Si prenderanno in esame i comportamenti troppo aggressivi o predatori di alcuni animali domestici non convenzionali, la loro predisposizione al gioco finalizzato all’apprendimento, specialmente dei mammiferi roditori come i criceti, i cincillà, le cavie, i conigli, ecc. Verranno inoltre insegnate le norme di primo soccorso dei roditori.

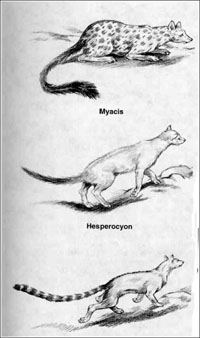

Origini del Gatto

“Felis Silvestris Catus” è il nome latino con cui è conosciuto il gatto domestico, che appartiene al genere “Felis”. Il gatto domestico ha molte affinità con altre specie dello stesso

Intervista a Hans Ruesch – parte settima

D: L’Accademia Elvetica delle Scienze Mediche non ha pubblicato un manuale d’etica al fine di proteggere gli animali di laboratorio?

D: L’Accademia Elvetica delle Scienze Mediche non ha pubblicato un manuale d’etica al fine di proteggere gli animali di laboratorio?

R: Questo si è rivelato come ancora una nuova frode quando si è scoperto che tale organizzazione, dal titolo altisonante – camuffato da “Fondazione” – è stata fondata dall’industria chimica, che la finanzia.

D: Voi allora negate qualsiasi fine filantropico a questa industria?

R: Cosa pensate voi di una industria che scarica sulle popolazioni del terzo Mondo medicamenti che era stata costretta a ritirare dai propri mercati perché ne erano stati scoperti gli effetti letali?

Imprese chimiche

D: Le imprese chimiche non hanno minacciato di dislocarsi all’estero se la vivisezione di animali venisse abolita in Svizzera?

R: È un bluff, per spaventare i politici e la popolazione.

Intervista a Hans Ruesch – parte sesta

D: Come la mettiamo con la chirurgia? Come si può sviluppare la destrezza manuale senza prima esercitarsi sugli animali? R: Permettete una controdomanda: vi lascereste operare da un veterinario? Perché

Intervista a Hans Ruesch – parte quinta

D: Il vaiolo non è stato debellato mediante la vaccinazione?

D: Il vaiolo non è stato debellato mediante la vaccinazione?

R: Al contrario. L’Inghilterra, che è stato il primo paese a introdurre l’obbligo della vaccinazione contro il vaiolo nel 19° secolo, è stato anche il primo paese a scoprirne il pericolo e ad abbandonarne l’obbligo già prima della fine dello stesso secolo. Come risultato, durante tutto il 20o secolo l’Inghilterra ha conosciuto meno casi di vaiolo che tutti gli altri paesi dove la vaccinazione era obbligatoria (vedi Imperatrice Nuda, capitolo “Vaccini, confusioni ecc.”).

D: È veramente impossibile stabilire con certezza se una inoculazione ha raggiunto il suo scopo?

R: Per una risposta scientificamente valida, si dovrebbe esporre un folto gruppo d’individui non vaccinati ad un’infezione virulenta e poi confrontarlo con un gruppo equivalente d’individui vaccinati, esposti alla medesima infezione. Evidentemente, non lo si è mai fatto.

Vivisezione, intervista a Hans Ruesch – Parte 4

D: Quali sono i metodi di ricerca senza animali?

D: Quali sono i metodi di ricerca senza animali?

R: Il più importante è l’osservazione clinica, che ha già risolto tanti problemi del passato da parte di medici interessati a scoprire la causa delle malattie, piuttosto che trovare nuovi modi d’infliggerle, come fanno i “ricercatori” odierni. Inoltre, per studiare reazioni a una nuova sostanza, al posto di animali vivi, che reagiscono in modo diverso da noi, si possono utilizzare culture di cellule, di tessuti e di organi umani, disponibili senza limiti da biopsie, operazioni chirurgiche, cordoni ombelicali, placente e così via, che danno risultati molto più affidabili proprio perché sono d’origine umana.

Dogmi

D: Allora perché non si utilizzano più?

R: Perché non c’è ignoranza più tenace di quella dei dotti, prigionieri dei loro dogmi. I nostri ricercatori vivono ancora nel secolo scorso.